红缨子糯高粱,颗粒坚实饱满、粒小皮厚,支链淀粉含量高、单宁含量适中,是茅台酒酿造的核心品质基因。在茅台,有这样一位“原料守门人”,用十三年光阴诠释着“质量是生命之魂”的信仰——他就是贵州茅台酒股份公司质量部原辅料检测室彭海文。从手持扦样器的一线检验员到智能质检系统的研发者,他的故事串联起茅台原料质控从人工时代到智能时代的跨越。

烈日下的质量防线:从“车车检”到“零投诉”的蜕变

时间回到2015年的重阳,彼时茅台实行高粱“袋袋扦检”制度。刚入职两年的彭海文,负责协调组织众多专兼职检验员,奔波于各收储粮点,对每一袋高粱进行扦检,助力茅台构筑起一道坚实的质量防线。

在炎炎烈日下,彭海文手持扦样器穿梭于数十辆货车之间,上下于运粮车,穿梭于各下粮口,坚持开袋检验,汗水浸透的工服在阳光下折射出盐晶的光泽。“高粱品质是茅台酒品质的基础,不能放过任何有问题的高粱,要为公司负责、为辛勤劳作工人们负责、为消费者负责。”这是他常说的话。2017年,在公司的大力推动下,入厂高粱质量控制防线不断加强,首次实现生产班组质量“零投诉”,这让彭海文激动不已。

彭海文在扦样检查原料质量

同时,彭海文深知,质量防线的稳固不仅在于收储环节的严格把控,更要从源头抓起。为提升高粱供应质量,彭海文走遍了60余个乡镇80多个粮站。每到一处,他都不厌其烦地讲解茅台对有机高粱的生产要求、质量标准,用通俗易懂的语言将专业知识传递给供应商、粮站工作人员,对不符合标准的及时提出整改意见,强化了高粱收储的前端保障能力。

收储高粱质量虽然有了显著提升,但需要大量的人力、物力、财力,人工抽检费时费力的情况却没有得到根本性的解决。“如果有一种智能化检测技术应用到高粱检测环节,将会为公司节省大量的资源,而且质量防线也会更加坚固。”此时,检测技术智能化的种子在彭海文的心中悄然萌芽。

拥抱创新的破局者:从“人工扦检”到“智能监测”的跨越

2021年9月,在传统质检模式面临转型的关键期,公司将既有生产经验、又有检测经验的陈定崑同志调任原辅料检测室主管,彭海文怀着久旱逢甘露般的心情将原料质量管控工作存在的瓶颈与他进行深入探讨,经过激烈的思想碰撞,两人瞬间达成了共识,必须走快速、智能的道路。

2022年,在公司“质量立企”战略的推动下,他作为核心成员启动了“基于机器视觉与近红外光谱快检技术在原料验收中的应用”项目研发工作,将十余年一线检验经验转化为算法模型的优化参数。“机器识别的前提是教会它什么是‘标准’,这需要最原始的经验积累。”彭海文介绍,团队通过采集不同类别的不完善粒外观特征图像,建立机器视觉算法,采集光谱数据,建近红外光谱检测模型,最终研发出两者结合的集成式快检系统。

茅台原料到货自动化扦样检测

这套由他主要参与研发的技术体系,如今已在茅台原料验收中展现颠覆性变革,“抽样检测+入库监测”快检模式也是行业内首创。检测效率大幅提升,常规人工检测每个样品需耗时1.5小时,而集成式快检系统将单样检测时长压缩至不到3分钟,效率提升30余倍,彻底改变了人工感官检验的主观误差问题。

彭海文正在自动化检测平台查看高粱质量

入库在线监测系统对原料入库质量进行自动监测,实现全过程覆盖,全面提升了入厂原料质量管控能力。原料验收再也不用冒着烈日上下攀爬运粮车,只需将运粮车停至扦样设备下方,在实验室即可实现一键扦样自动快速检测,检测仪器屏幕上呈现的一颗颗高粱、小麦籽粒图片,质量情况一目了然。

高粱质量一目了然

田野里的“百科全书”:从实验室到田间地头的探索

在茅台原料质检体系的构建中,彭海文不仅是技术革新的破局者,也是扎根田野的“百科全书”。

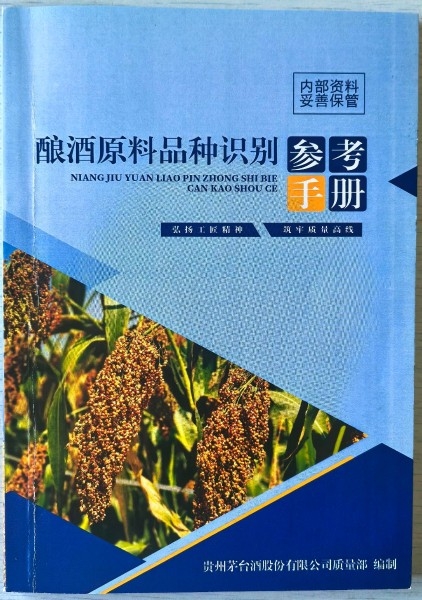

为填补原料品种识别的标准化空白,他所在的团队耗时一年多时间,走进田间地头采集样本,将历年现场验收工作中经验进行总结提炼,将口传心授的验收经验转化为“原料验收七步法”,并最终编纂成《酿酒原料品种识别参考手册》。

“每一粒高粱、小麦的差异,都藏在肉眼可见的细节里。”彭海文用放大镜比对不同品种的籽粒形态。这本手册收录了31个高粱品种、19个小麦品种,初步建立起茅台专用红缨子与其他高粱品种、茅台酒用小麦与其他小麦品种的外观特征数据库,以文字描述、图片特写和数据相结合的方式,让原料特征更加直观、形态描述更加形象。

酿酒原料品种识别参考手册

如今,手册中的识别标准已融入茅台质量管控中,成为机器视觉算法的训练样本,推动原料快检系统实现“从经验到智能”的跨越。正如手册前言所写:“筑牢质量高线,需先炼就火眼金睛”,而彭海文和他的团队,正是这双“火眼”的锻造者。

彭海文在查看高粱成熟情况

彭海文在向原料供应商讲解高粱采收标准

在公司质量管理体系建设方面,彭海文还先后牵头制定了原辅料质量管控相关流程文件、技术标准、检验作业指导书等十余项技术文件,进一步完善原辅料质量管控体系,提升管控水平。他还多次针对茅台制酒车间、制曲车间、和义兴酒业兼职检验员,以及原料供应商开展业务培训,分享原辅料检验技能,传播全员全过程的质量理念及质量工具的运用,不断夯实茅台原料供应体系和提升质量防控能力。

在茅台的晨曦中,彭海文的身影依旧出现在田间、车间、检测室。十三载光阴,他用扦样器丈量质量防线,以代码重构质检逻辑,将个人成长融入茅台“质量生命线”的建设中。当智能光谱穿透高粱颗粒,当区块链记录每寸生长轨迹,茅台以科技赋能的质量之光穿透原料质量管控的每个环节。

从一粒粒高粱、小麦到一滴滴茅台酒,彭海文和“彭海文们”,用匠心与科技,不断筑牢茅台原料品质防线。

一审:张映芳 何雪沙

二审:陈杨 蔡忠成 方存芳

三审:王幸韬 吴德望

微信公众号

微信公众号 新浪微博

新浪微博 抖音号

抖音号 巽风

巽风 下载 i 茅台

下载 i 茅台